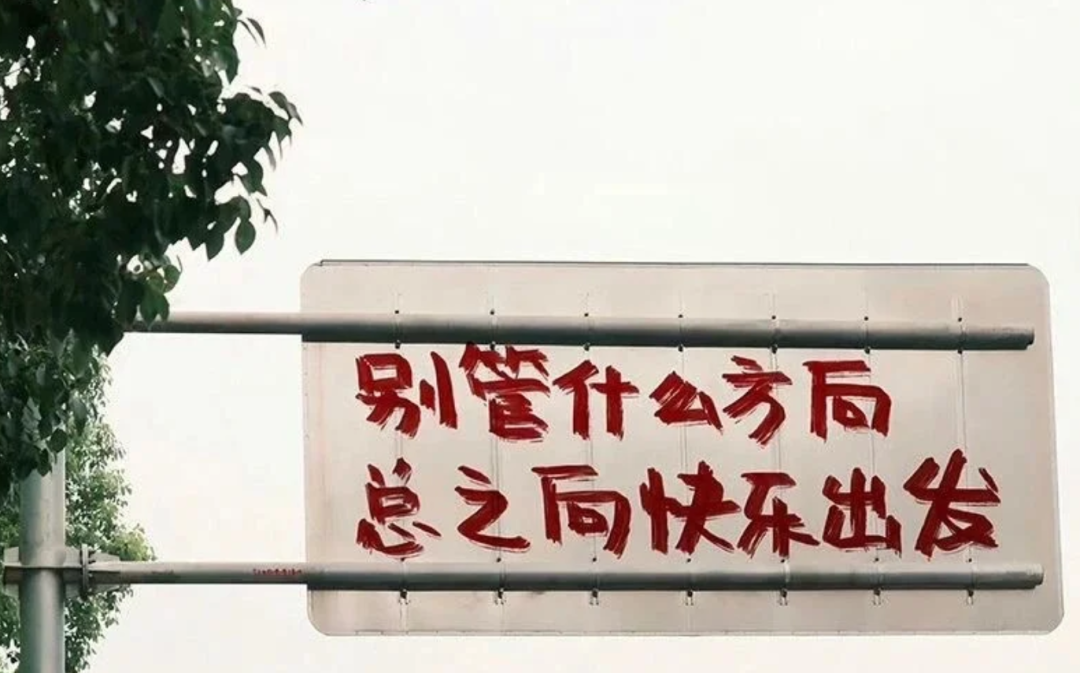

说走就走的旅行

假期的旅行记忆里,总有种奇妙的反差:按部就班逛遍网红景点的旅程,细节会慢慢褪色;反倒是某次心血来潮的短途出走,街角的槐花香、偶然聊起来的陌生旅人、甚至迷路时撞见的火烧云,都像被刻在了脑子里。

这背后,藏着 “说走就走” 的心理学密码。

01. 大脑对“确定性”的麻木感

我们的大脑像个高效的 “信息筛选器”,对重复出现的 “确定项” 会逐渐降低敏感度。

提前半年做攻略的旅行,本质上是一场 “预期验证游戏”:查好的网红餐厅、排满的打卡清单、精确到小时的行程表…… 此时大脑会切换成 “执行模式”,注意力集中在 “是否按计划完成” 上 —— 比如担心错过高铁、纠结景点人太多,反而忽略了脚下石板路的触感、晚风里的食物香气。

就像反复看同一部电影,哪怕剧情再精彩,也难敌熟悉带来的 “麻木感”。

02. 不确定性激活 “探索模式”

“说走就走” 的核心,是把自己扔进 “未知” 里:没订好返程票、不知道下一顿吃什么、甚至可能走错路。这种 “失控感” 反而会激活大脑的 “探索模式”。

01.杏仁核变得敏感

杏仁核(负责情绪反应的脑区)变得敏感,让我们对陌生环境的细节更警觉:巷子里猫咪的脚步声、方言里独特的语调、突然飘来的雨丝凉意……

02.多巴胺分泌增加

多巴胺分泌增加,每一个 “计划外发现” 都像拆盲盒:转角遇到的火锅店、老板热情推荐的本地小吃,都能带来超额的快乐。

这种全感官的沉浸式体验,就像给记忆镀了层膜,让细节更清晰。

03. “失控”背后的深度对话

平时我们总在追求 “掌控感”:要考好成绩、要做好工作、要维持体面…… 而 “说走就走”,是给了自己 “允许不完美” 的权利。

在陌生的城市,不用扮演 “优秀的学生”“靠谱的同事”,你可以在河边坐一下午发呆,也可以跟着街头艺人的琴声晃荡。这种 “暂时脱离社会角色” 的状态,反而能让人听见内心的声音 —— 或许是突然想通某个纠结已久的问题,或许是发现 “原来不焦虑也没关系”。

情感浓度越高的时刻,记忆就越牢固。那些与自己、与世界坦诚相对的瞬间,自然会刻在心里。

计划旅行固然让我们心安舒适,但“说走就走” 也提醒我们:生活的精彩,有时也会藏在计划表之外。

这个暑假,在保证安全的前提下,不妨留一点 “空白”:不用太远,哪怕是和家人去周边小镇逛逛,去从没去过的菜市场看看,说不定也会收获意想不到的惊喜。珍贵的记忆,不会只是 “完美执行” 的结果,还有 “真实经历” 的温度。

(初审:史凌志 复审:唐嵩潇 终审:王晓宁)