为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,吉林化工大学理学院“三下乡”实践团队于7月10日赴长春市开展以“传承红色文化,厚植家国情怀”为核心的红色教育之行。

此次活动通过实地参观东北沦陷史陈列馆与吉林省博物馆,挖掘抗战故事,传承革命精神,弘扬红色文化,深化爱国主义教育,巩固理想信念与价值观引领。

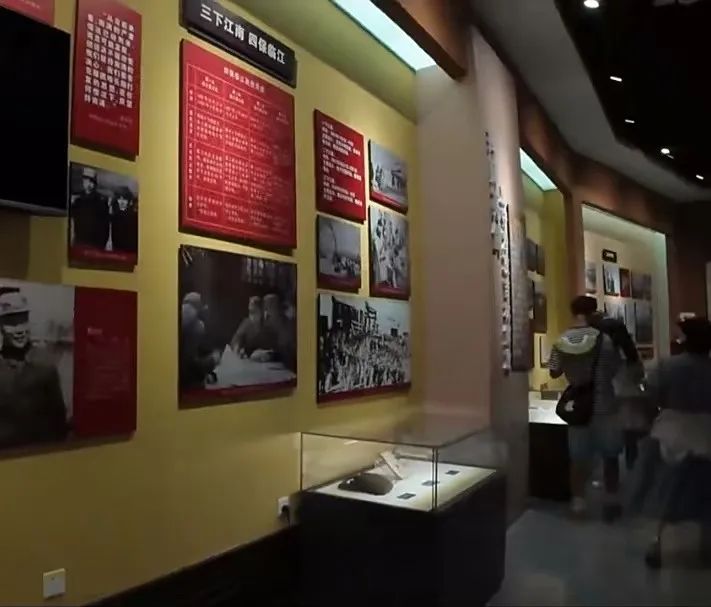

走进东北沦陷史陈列馆,一段苦难与抗争的历史画卷展开。这里系统地呈现了1931-1945年东北沦陷之痛及中华儿女抗战征程,从游击苦战到罪行揭露,从伪满政权覆灭到民族精神淬炼,每一件文物、档案都诉说着不应被遗忘的岁月。

面对馆内珍贵史料,实践团队成员从不同视角读懂了历史的厚重。看到杨靖宇将军牺牲时所穿棉衣,那带冰雪与血痕的布料,让关注英烈精神的成员仿佛穿越到了长白山 -40℃ 的密林,1940 年将军率东北抗联在此游击作战,孤身被围时胃中仅存棉絮与草根,仍战斗到最后。

成员们体会到,这不仅是英雄的坚守,更是中国共产党人“信仰如炬”的精神源头。同时,抗联在极端环境下自制枪药、搭建密营的自力更生,让关注当代发展的成员看到历史对科技攻坚的深刻启示。

缓缓转向另一侧庄严肃穆的展区,那一面触目惊心的受害者名单墙与一个个细菌培养器皿,让那些始终聚焦历史真相、满怀责任感的成员们心情格外沉重。这些确凿无疑的实物,是日军第100部队进行细菌战的铁一般的证据,他们以极具欺骗性的“招工”名义,诱骗了数千名无辜善良的人到长春,将他们当作冰冷的实验品进行毫无人性的活体实验。

那些历经岁月沉淀的幸存者证词档案,无情地揭露了军国主义的极端残暴与冷血,驳斥着日本右翼势力无耻的谎言。有成员称,这些珍贵的档案如同历史的警钟,铭记着过去那段黑暗的历史,时刻警醒着国际社会要齐心协力,共筑坚不可摧的生物安全防线。

走到展厅末端,溥仪退位诏书等史料让关注政权兴衰的成员看清伪满政权真相。1945 年 8 月抗联配合苏军解放长春,溥仪被捕,伪满瓦解。成员们明白了依附侵略者的“美梦”会碎,团结自强才是民族出路的真理。抗联精神成为了激励当代人的丰碑。走出陈列馆,历史震撼久久不散。我们懂得了过去不易,先辈守护的家国是安稳根基,应珍惜和平安宁与民族精神。

未来,我们实践团队会带着感悟继续前行,将杨靖宇信仰故事讲给更多人,让“马路大”血泪警示传得更远,以伪满政权的覆灭印证历史必然。让这段历史走出展馆、走进人心。让更多人明白,铭记苦难是为守护和平,传承历史是为让先辈精神照亮未来。

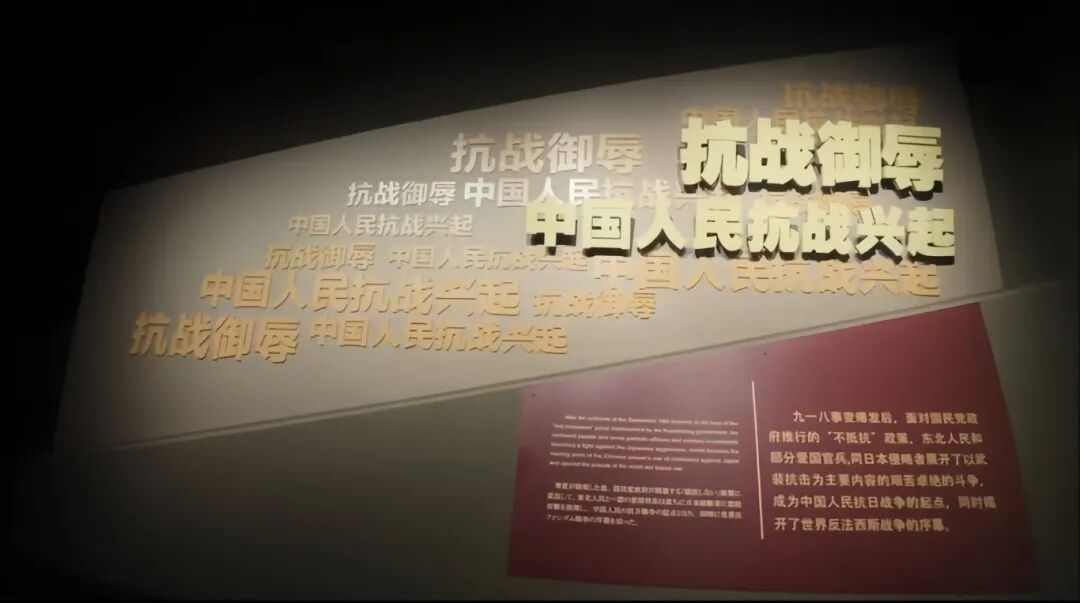

实践团队又走进了吉林省博物馆。这里聚焦 1931 年至 1945 年间吉林省内的抗战历史,以更详实的地域视角填补了历史叙事的细节空白。从九一八事变后吉林各地的武装响应,到十四年抗战中持续不断的抗争火种,馆内的每一处陈列都在还原着这段烽火岁月里吉林大地的坚韧与不屈。

展馆中,标注着“1932 年吉林抗日武装风起云涌”的展区格外醒目。墙上历史地图显示,1932 年初,吉林各地民众自发组建抗日救国军、自卫军,在磐石、桦甸、延吉等地开展游击战,仅磐石县就有十余次农民武装暴动。展柜里泛黄的《抗日救国宣言》手稿,虽字迹模糊,但“宁为玉碎,不为瓦全”的誓言仍可辨认。关注抗战初期历史的成员驻足许久,他们认识到吉林抗战始于普通民众对家园被占的本能反抗,而非正规部队,这是全民族抗战的原始火种。

转到1935 - 1937年展区,东北抗联在吉林建立根据地史料丰富。一组照片反映杨靖宇率抗联第一军在通化、白山开展游击战争,记录其“昼伏夜出、声东击西”战术智慧。旁边陈列抗联战士用过的望远镜、作战地图,让成员直观感受抗联在敌强我弱的态势下依靠地形与日军周旋。这些史料诠释了1937年全面抗战爆发后,东北抗联“牵制日军主力、配合全国战场”的战略价值。

1941 年至 1943 年的 “最艰苦岁月” 展区令人动容。馆内一份 1942 年密营日记复印件,记录着抗联战士 “日食一餐、以雪解渴” 仍坚持 “每日军事训练不辍”。复原的密营粮仓里,仅存的几穗玉米和土豆标本,印证 “一粒粮食也要分着吃” 的集体主义精神。曾在东北沦陷史陈列馆了解过杨靖宇事迹的成员,此刻更深刻理解 “冰雪绝境” 内涵,在吉林崇山峻岭中,这样的苦难是抗联将士日常。

临近1945年展区,“抗战曙光”主题更鲜明。一张“1945年8月19日长春光复”的照片,记录着抗联战士与苏军进驻长春,市民举着“欢迎抗日英雄”标语、笑容满面的场景。这些史料完整呈现了吉林抗战从星星之火到胜利的全过程。

此次“红色吉林”主题实践活动让理学院的学子们更深刻地感受到了革命历史的力量。这两座场馆的本质是“记忆的转化器”,正如东北沦陷史陈列馆出口处的铭文:“我们记录黑暗,是为让光有方向;我们铭记牺牲,是为让生有价值”。将历史基因植入城市肌理,践行“行走的思政课”,化解历史疏离感。在血色历史中提取精神密码,为复兴征程提供永续动力。

(初审:孙晨宸 复审:陈 宇 终审:杨春雨)